编者按:2025年,中华全国总工会成立100周年。为传承红色工运基因,哈尔滨市总工会推出庆祝全总成立100周年图片展。展览以“百年工运路 奋进新征程”为主题,用百幅珍贵图片串联起城市的工运历史、工业记忆、工匠精神与工会担当,奏响哈尔滨高质量发展的时代和声。

光影流转,收集展览的百幅图片,不仅是一座城市的工运编年史,更是几代哈尔滨人青春与奉献的生动注脚。曾几何时,父辈的汗水与荣光同一批批工业企业的崛起紧紧相连;厂房车间的灯火,照亮了无数家庭的奋斗故事,也封存着一代代建设者最炽热的青春记忆。新华网特此推出“曾经的我们”专栏,与您一同回望那段激情燃烧的岁月,致敬老工业基地里永不褪色的拼搏与坚守。

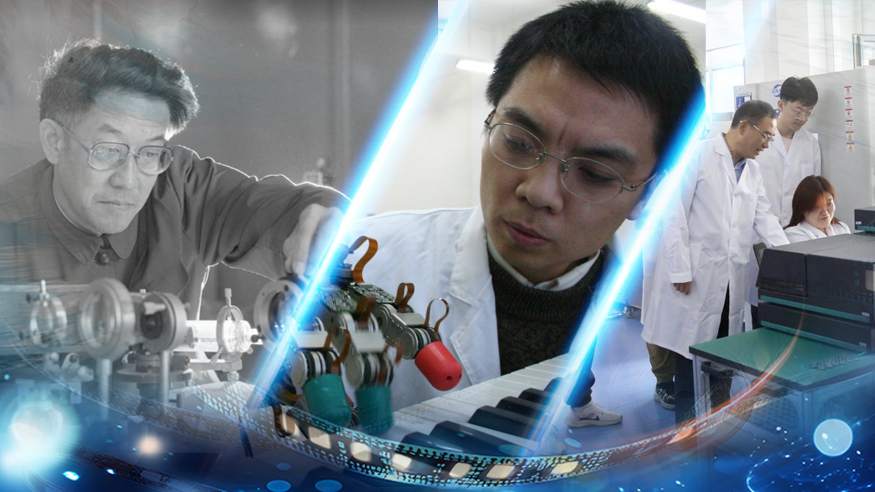

这是一张拼版图片,左图为1982年,中国科学院院士、哈尔滨工业大学光电子信息科学与技术系教授马祖光在实验室做实验。(新华社记者范惠琛摄)。中图为2005年1月28日,哈工大机器人研究所德宇航联合实验室的技术人员在观看机器人灵巧手弹电子琴。这个实验室研制成功的第三代多传感器、高度集成的机器人灵巧手,可广泛应用于太空、防爆、现场勘查等。人类无法或不便直接作业的领域,并可实现远程遥控操作。(新华社发王承旺摄)。右图为哈工大教授翟国富指导团队成员进行科研攻关。新华社发(尹霖摄)

在收集整理的百幅照片中,一张黑白照片定格了这样的瞬间:1982年,光电子专家马祖光在实验室俯身调试设备,眼神专注。这位被称为“光之子”的科学家,用一生诠释着科研报国的深刻内涵。而当下,从激光实验室里专注的身影,到机器人灵活运动,哈尔滨工业大学的创新故事仍在延续。

马祖光,中国科学院院士、哈尔滨工业大学航天学院教授,生前长期从事激光介质光谱、新型可调谐激光和非线性光学及应用研究。一生“追光”、科研报国,是他生命的写照。1970年,马祖光创办了哈工大光电子技术专业(原激光专业)。这是我国第一个激光专业,马祖光为之奋斗了30多年。马祖光曾说过:“这把年纪,就像蜡烛要燃尽一样。我这个蜡头不高了,今后能做点儿事的年头不多了……”正是这种甘为人梯、无私奉献的精神,成为激励一代代哈工大人的宝贵财富。

科创之路漫漫,哈工大的创新之路跨越数十年,成果丰硕。就拿图片展出的机器人“灵巧手”来说,1999年,哈工大开始机器人“灵巧手”的研究。两年后,第一代机器人灵巧手研制成功,当时的机器人“灵巧手”驱动系统设在手腕上,控制系统的输出线有400多根,体积大、稳定性差、比较笨重。2003年,科研人员研究出第二代机器人“灵巧手”,控制系统的输出线由400多根一下减少到6根。而2005年研制成功的第三代“灵巧手”控制系统的输出线已减少到4根。2025年8月,哈尔滨工业大学航天学院、空间智能操控技术国家级重点实验室魏承教授团队研发出一种创新的18自由度多模态感知绳驱“灵巧手”,仅需一个单目相机即可实现整手力-位-触多模态感知,这项技术无需安装传统位置/力传感器,可显著降低系统故障率及成本,为人形机器人的核心部件带来全新解决方案。

除此之外,近年来,哈尔滨工业大学以坚实的科研平台、杰出的人才队伍、产学研深度融合等做法在各种科创项目中遍地开花。2025年5月,哈尔滨工业大学牵头研制的高可靠性、高质量一致性航天电器研究成果获得多项自主知识产权,关键核心技术实现自主可控,关键技术指标达到国际领先水平,日前通过了中国航天科技集团组织的科技成果鉴定。这一成果将典型航天电器产品寿命从2万次提升至20万次,关键性能参数和寿命一致性提升36%,为航天国之重器打造高可靠“神经元”。

从马祖光院士在实验室里点燃的光电子之火,到机器人科技活跃在当今中国的创新舞台,哈工大人几十年如一日,把论文写进星空,把专利烙在高端装备,把“科研报国”四个字,熔铸成强国建设征程上最亮的注脚。